Índice del contenido

ToggleEL FIN DE UN IMPERIO

Introducción

Este capítulo final de la que damos en llamar «Conquista de Mexico» lo dividiremos en tres subgrupos.

La Campaña de Tepeaca.

Los colaboradores necesarios.

La caída de Tenochtitlan.

Quiero aprovechar esta introducción para reivindicar el término «Conquista» frente al de «Invasión» que es el preferido de las corrientes indigenistas. Empiezo por afirmar que primero de todo me parece una discusión de esas que tanto gustaban en Bizancio. En cualquier caso yo entiendo invasión como la entrada en territorio extranjero de una fuerza militar de proporciones abrumadoras en lo numérico y en lo armamentístico, aceptando que toda invasión lleva en si misma el propósito de una conquista. Una conquista por el contrario, no exige obligatoriamente una desproporción de fuerzas a favor del conquistador. Véase la conquista árabe en la Spania visigoda. No más de siete mil bereberes rompieron las estructuras sociales, políticas y religiosas de una población de algunos millones de hispanorromanos y de unos cuantos cientos de miles de hispanogodos. La imagen de quinientos españoles invadiendo el Anahuac de millones de habitantes, (o de Pizarro el Tawantisuyo, que veremos) resulta casi ridícula. Sin embargo, los antecedentes históricos de todo tipo permiten hablar perfectamente, y en los dos casos, de Conquista.

En cualquier caso, ya se dijo: discusión bizantina.

La campaña de Tepeaca.

Una vez que las muy agotadas fuerzas de las huestes cortesinas llegaron a Tlaxcala y, a pesar de los temores y las reticencias de Xicoténtal el joven, (que siempre se opuso a la presencia de los españoles) fueron bien recibidos sin que la alianza hispano tlaxcalteca se viera resentida.

Allí, malheridos y diezmados, pudieron reponer fuerzas gracias a sus antiguos aliados. Pero Cortés sabía que no podía permitirse la inmovilidad: la retirada podía parecer una derrota, y la alianza con los tlaxcaltecas peligraba si no demostraba que todavía era capaz de pasar a la ofensiva.

Por ello, apenas reorganizadas sus tropas, Cortés inició una campaña relámpago en la región de Tepeaca, al sureste del valle de Puebla. Su objetivo era triple: castigar a los aliados de los mexicas que habían tomado parte en su persecución, consolidar el control de una zona estratégica para futuras operaciones militares, y sobre todo enviar un mensaje claro: los españoles no estaban derrotados.

La campaña fue dura, y Cortés se mostró más implacable que en ocasiones anteriores. Hasta ese momento —con la excepción de la matanza de Cholula— había intentado presentarse como un conquistador moderado, que buscaba alianzas más que sometimientos violentos. Sin embargo, en Tepeaca cambió de táctica: recurrió al terror como herramienta psicológica. Ordenó ejecuciones, destruyó poblados y castigó duramente cualquier forma de resistencia. Era una forma de desmoralizar a los mexicas y a sus aliados antes del asalto final a Tenochtitlan.

En Tepeaca fundó además una villa con el nombre de Segura de la Frontera, cargada de simbolismo. No solo aseguraba el paso hacia la capital mexica, sino que servía como baluarte militar y político desde el cual organizar la ofensiva definitiva.

Durante esta campaña, Cortés consolidó su autoridad también desde el punto de vista legal: ordenó la redacción de documentos en los que se justificaba tras la Noche Triste, culpando a Narváez y sus hombres de la crisis vivida, e invocando la legalidad de su mando.

Pero más allá de los combates, la campaña de Tepeaca fue una operación de recuperación del prestigio perdido. Cortés necesitaba demostrar a sus aliados indígenas que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Y al mismo tiempo, enviaba un mensaje a Tenochtitlan: el enemigo seguía en pie, y cada vez estaba mejor preparado.

La región de Tepeaca quedaría así asegurada como base de operaciones. Desde allí, Cortés empezaría a planear con determinación su regreso a Tenochtitlan, esta vez con una estrategia clara: asediar la ciudad por tierra y por agua hasta forzar su rendición definitiva.

Dos colaboradores necesarios.

Es de todos conocida la importancia de Malitzin (la Doña Marina de los españoles o la mal llamada malinche), que hizo algo más que traducir, sino que legó a interpretar, a comprender los inevitables matices de los idiomas en los que se desarrollaba la acción.

Igualmente todos entienden el papel protagónico de tlaxcaltecas o de totonacas (y otros), sin los cuales la derrota tenocha hubiera sido una quimera inalcanzable.

Un carpintero llamado Martín López.

En este capítulo se indica ya la presencia del sevillano Martín López y cómo construyó bergantines que sirvieron a los españoles para navegar y explorar el lago Texcoco, amén de constituir un seguro militar para escapar en el caso, bien probable, de que los mexicas levantaran los puentes haciendo imposible la salida de la ciudad.

Es muy llamativa la pregunta que hizo Cortés a sus subordinados en plena catástrofe de la «noche triste» de que si Martín López había sobrevivido. Con toda seguridad estaba pensando ya en la forma en la que habría de retomar la urbe mexica.

Porque en la vasta trama de la conquista de México, donde suelen brillar los nombres de capitanes y reyes indígenas, hay figuras en la sombra cuya labor fue determinante. Tal es el caso de Martín López, carpintero de oficio, hombre de ingenio y resolución, amén de trabajador infatigable, cuya contribución técnica tuvo un peso estratégico que muy pocos han sabido valorar en su justa medida.

Tras la retirada de la Noche Triste y la recuperación en Tlaxcala, Hernán Cortés comprendió que una nueva entrada a Tenochtitlan debía contar con un dominio del agua: la ciudad mexica, situada en el centro del lago, seguía siendo prácticamente inaccesible si no se controlaban los canales y se cortaban sus líneas de abastecimiento. Fue entonces cuando surgió la idea audaz de construir bergantines —barcos ligeros, armados y desmontables— que pudieran maniobrar por las aguas del lago y romper el cerco natural que protegía a la capital mexica.

La mente detrás de esa empresa fue Martín López, quien no solo diseñó y dirigió la construcción de los bergantines, sino que además los montó, pieza a pieza.

El río que pasa por Tlaxcala y que fue utilizado para probar los bergantines construidos por Martín López antes de ser desmontados y transportados a Texcoco es el río Zahuapan.

Este río es un afluente del río Atoyac y atraviesa la ciudad de Tlaxcala. Aunque no es un río caudaloso, fue suficiente para las pruebas básicas de flotación y navegación de las embarcaciones antes de ser trasladadas por tierra hasta el lago de Texcoco, donde se rearmaron para el asalto final a Tenochtitlan.

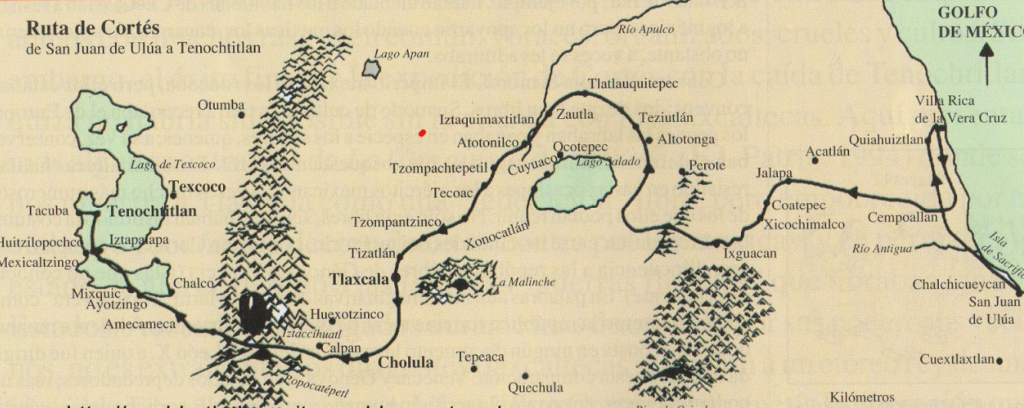

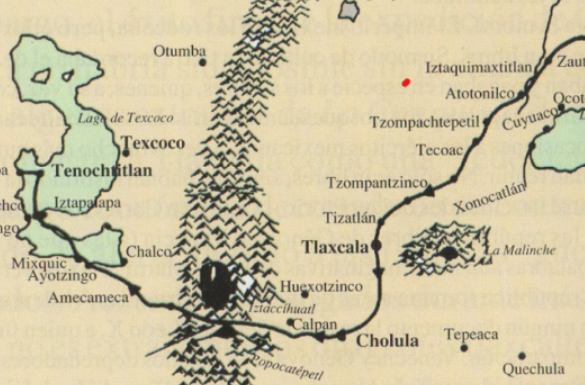

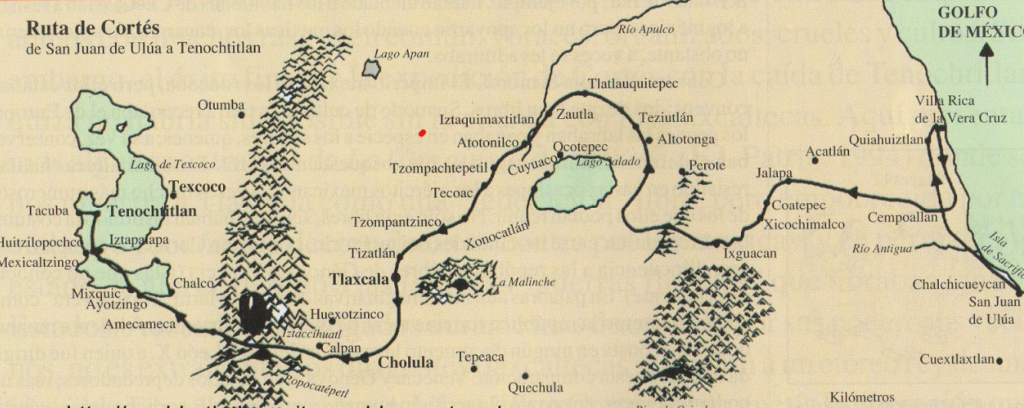

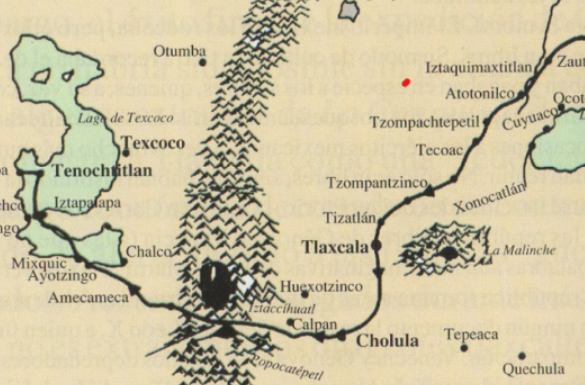

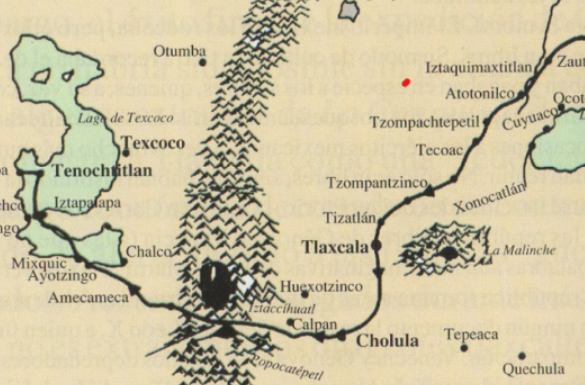

Su habilidad como carpintero y su capacidad organizativa hicieron posible que, en medio de una campaña militar, se llevara a cabo un proyecto logístico de gran complejidad. La sola idea de transportar a lomos de hombres los componentes de las embarcaciones desde Tlaxcala hasta el lago de Texcoco ya nos habla de una hazaña técnica colosal. Es gratuito recordar que los porteadores fueron los entusiastas tlaxcaltecas y los totonacas. Pero desde luego no lo es volver a valorar las dificultadas geográficas que esas marchas tuvieron que superar.

Mostramos otra vez, las ubicaciones de Tlaxcala y Mexico-Tenochtitlan para remarcar la enorme dificultad que supuso el acarreo de las piezas de los bergantines.

Cuando los bergantines entraron en acción, el equilibrio militar cambió drásticamente. Por primera vez, los mexicas se vieron enfrentados a una flota que cortaba sus líneas por agua, asaltaba sus chinampas, bloqueaba sus movimientos y facilitaba el avance de los aliados indígenas por las calzadas. La superioridad técnica de los españoles, que hasta entonces había estado en manos de arcabuceros y jinetes, se extendió también al dominio del entorno lacustre. Y en ello, Martín López fue el arquitecto invisible. Una ampliación en el apartado dedicado a Texcoco.

Pocos hombres sin espada han tenido un papel tan decisivo en una batalla. Su nombre no figura entre los grandes conquistadores, pero sin su ingenio, la conquista misma hubiera tomado un rumbo muy diferente. Martín López representa esa otra cara del éxito militar: la de la técnica, el conocimiento práctico y la logística bien pensada. Un carpintero sevillano que, sin pretenderlo, cambió el curso de la historia.

Una biografía de este personaje tan desconocido como esencial

El aliado invisible, la viruela.

Un aliado invisible: la viruela

Mientras Hernán Cortés preparaba con cuidado su regreso a Tenochtitlan, un aliado inesperado y terrible se abría paso silenciosamente entre los pueblos del altiplano. No llevaba armadura ni espada, pero causó más muertes que cualquier ejército: era la viruela, enfermedad desconocida en el mundo indígena y devastadora en sus efectos.

Se cree que el primer brote llegó con uno de los hombres de la expedición de Pánfilo de Narváez, probablemente un esclavo africano que enfermó poco después del desembarco en Veracruz. Sin que nadie pudiera preverlo, ese cuerpo febril fue la chispa de una tragedia que cambiaría el curso de la historia.

Desde la costa, la epidemia se extendió rápidamente por caminos comerciales y rutas de comunicación. Afectó primero a pueblos aliados y enemigos por igual, pero cuando alcanzó Tenochtitlan, en pleno proceso de reorganización bajo el mando de Cuitláhuac —el sucesor de Moctezuma—, la situación se tornó crítica. La densidad de población, el hacinamiento y la falta de defensas inmunológicas hicieron de la ciudad un campo de muerte.

La viruela no solo diezmó la población, sino que sembró el caos. Familias enteras desaparecieron, los mercados quedaron vacíos, los templos sin sacerdotes, las canoas sin remeros. Incluso el propio Cuitláhuac murió víctima de la enfermedad tras apenas ochenta días de gobierno, sumiendo al imperio mexica en una nueva crisis de liderazgo. En su lugar fue nombrado Cuauhtémoc, joven y valiente, pero obligado a asumir el poder en medio del desastre.

Además del sufrimiento físico y las pérdidas humanas, la viruela rompió rutinas ancestrales que garantizaban la subsistencia. La enfermedad golpeó sin distinción a hombres y mujeres, pero el efecto colateral más insidioso fue el hambre: al morir muchas mujeres —principales encargadas de preparar los alimentos—, los hombres supervivientes, por razones culturales y de prestigio, no asumieron esas tareas consideradas indignas de su condición. Como señala Hugh Thomas, en una sociedad donde a un hombre le resultaba inconcebible preparar el maíz o cocinar, la muerte de las mujeres agravó la hambruna. El alimento escaseó no solo por falta de cosechas, sino porque faltaban manos —y disposición— para convertirlo en sustento.

El impacto psicológico fue igualmente profundo. Para muchos pueblos mesoamericanos, la enfermedad era vista como castigo divino. ¿Cómo entender un mal que atacaba sin rostro, sin combate, y que parecía favorecer a los invasores?

Cortés, por su parte, no fue del todo consciente al principio del alcance de esta epidemia. Pero con el tiempo comprendió que la viruela había debilitado el poder mexica desde dentro. Cuando por fin lanzó el asedio definitivo sobre Tenochtitlan, se encontró con una ciudad erosionada no solo por la guerra, sino por el hambre, el miedo… y la enfermedad.

Así, sin proponérselo, los españoles contaron con una aliada silenciosa y mortal que allanó su camino. La viruela, introducida casi por accidente, se convirtió en una de las armas más decisivas de la conquista.

La conquista de Tenochtitlan.

Entendamos primero d todo que la idea de Cortés era vencer a Tenochtitlan y sus habitantes por hambre. En este sentido hay que encuadra la campaña de Tepeaca que puede leerse en el párrafo enlazado. Cortés, que quiso «conquistar sin hacer guerra», quería ahora «vencer sin destruir», es decir, era su propósito, entregar «esa Venecia» intacta al emperador Carlos. Sabemos que hubo de guerrear y ahora veremos que hubo de destruir.

Pero sin alejarnos de la línea narrativa la campaña de Tepeaca constituyó un primer y necesario eslabón en la idea de estrangular la economía y la vida de los mexicas tenochas. El cerco se completaría con la incorporación a la alianza hispano-tlaxcalteca de Chalco, Texcoco y Huexotzinco.

Chalco: llave del sur y eslabón vital en el cerco a Tenochtitlan

En el complejo ajedrez militar y político de la conquista de México, el control de Chalco representó una jugada maestra para Hernán Cortés. Situado al sureste del lago de Texcoco, Chalco era mucho más que un simple territorio: era un enclave de alto valor estratégico que permitía controlar los accesos desde el sur hacia Tenochtitlan y asegurar el abastecimiento a las fuerzas aliadas.

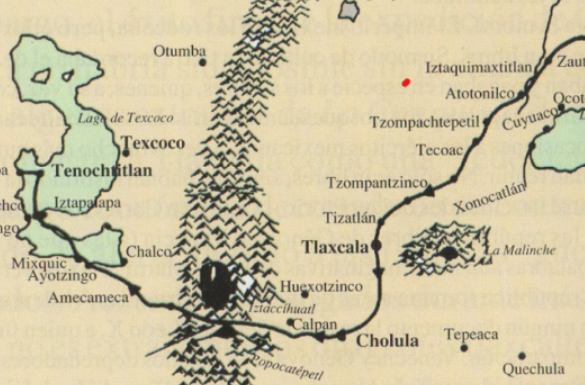

Mapa donde puede verse la posición de Chalco.

Tras su regreso a Tlaxcala y la consolidación de su poder mediante campañas como la de Tepeaca, Cortés comprendió que para asediar eficazmente la gran ciudad mexica necesitaba cerrar el cerco por todos los flancos. Chalco ofrecía precisamente ese cierre por el sur, además de un punto de apoyo para avanzar hacia Xochimilco, Coyoacán y otras localidades ribereñas clave.

La conquista de Chalco no fue especialmente sangrienta, en parte porque los habitantes de la zona, tradicionalmente hostiles a la dominación mexica, vieron en los españoles y sus aliados una oportunidad para liberarse del tributo y la opresión de Tenochtitlan. Chalco, como otras regiones subyugadas por el poder tenochca, había sido forzado a entregar recursos y hombres durante décadas. Esta disposición a aliarse con Cortés facilitó la toma del lugar y permitió que el control fuera más político y diplomático que estrictamente militar.

Además del valor territorial, Chalco ofrecía un elemento logístico de enorme importancia: su cercanía al lago permitió ensayar los bergantines desmontados y reconstruidos por Martín López, que serían decisivos durante el asedio final. Chalco también servía como base avanzada desde la que se coordinaban movimientos hacia el sur y se aseguraban rutas de comunicación entre aliados.

Por todo ello, el control de Chalco fue un paso más en el cerco metódico y planificado que Cortés tejió alrededor de Tenochtitlan. Lejos de un avance improvisado, la conquista de México se revela en este episodio como una operación de asedio con plena conciencia geoestratégica.

Texcoco: en el corazón del lago.

La alianza con Texcoco constituyó uno de los mayores logros diplomáticos de Hernán Cortés en su estrategia para someter a Tenochtitlan. No se trataba de una ciudad menor: Texcoco era uno de los tres vértices de la Triple Alianza, junto con Tenochtitlan y Tlacopan. Su prestigio cultural, su peso político y su posición geográfica en la ribera oriental del lago de Texcoco le conferían un valor incalculable.

La riqueza de Texcoco era el resultado de la llega ininterrumpida de tributos. Quince ciudades los aportaban en la primera mitad del año. Otras quince hacían otro tanto la segunda mitad.

Véase la posición de Texcoco.

Cuando Cortés regresó con sus aliados tlaxcaltecas y otras fuerzas indígenas, encontró en la figura de Ixtlilxóchitl, un príncipe rival de su hermano Cacamatzin (aliado de Moctezuma), un punto de apoyo fundamental. Ixtlilxóchitl no solo se declaró enemigo de Tenochtitlan, sino que ofreció a los españoles el control de Texcoco, lo que dio a Cortés un lugar seguro desde donde lanzar sus operaciones militares finales.

La ciudad no solo era un enclave defensivo excelente, sino también un centro de inteligencia y una base logística de primer orden. Desde Texcoco se dirigió la reconstrucción de los bergantines, traídos en piezas desde Tlaxcala, se construyo un canal de unos pocos kilómetros para hacer más fácil su botadura. ese canal tenía más de tres metros de profundidad y otros tantos de anchura. Allí se organizó buena parte del abastecimiento y entrenamiento de las tropas.

Pero más allá de lo práctico, Texcoco ofrecía un importante valor simbólico y legitimador: que una de las ciudades más nobles del altépetl mexica se pusiera del lado de Cortés enviaba un mensaje claro al resto del valle. Si Texcoco rompía con México-Tenochtitlan, otros pueblos podían hacer lo mismo. Fue, en cierto modo, una fractura visible en el corazón mismo del imperio.

Por último, Texcoco permitió que Cortés articulara un discurso político: no era simplemente un invasor extranjero, sino un líder que reunía pueblos oprimidos y príncipes legítimos contra el poder tiránico de los mexicas. Y en ese relato, Ixtlilxóchitl fue su perfecto aliado: un noble indígena que luchaba por sus derechos y por restaurar su linaje.

Huexotzinco: el aliado olvidado pero decisivo

Huexotzinco, vecino de Tlaxcala y antiguo rival de este, se convirtió en un aliado relevante para Hernán Cortés, sobre todo tras la retirada de la Noche Triste y la reorganización en Tlaxcala. Aunque no fue parte directa del primer encuentro entre españoles y tlaxcaltecas, su apoyo posterior aportó recursos, hombres y legitimidad al bando coaligado contra Tenochtitlan.

Véase la ubicación de Huexotzinco.

A pesar de haber mantenido durante largos periodos una relación tensa con Tlaxcala, Huexotzinco supo leer el momento histórico y optó por unirse a la causa común contra los mexicas. Esta decisión revelaba una conciencia aguda de que la hegemonía de México-Tenochtitlan estaba tocada, y que era el momento oportuno para actuar. Su integración en la alianza permitió a Cortés ensanchar su red de aliados en el altiplano, haciendo ver que no solo los tlaxcaltecas respaldaban la campaña, sino también otras naciones con historia propia de resistencia a los mexicas.

Desde Huexotzinco llegaron aportaciones materiales importantes: textiles, alimentos, armas indígenas, e incluso combatientes experimentados. Pero también ofrecieron su prestigio político, al ser un señorío con fuerte identidad cultural y una historia de resistencia tenaz frente a la presión tributaria del imperio mexica.

Un dato revelador es que tras la caída de Tenochtitlan, Huexotzinco fue uno de los señoríos que reclamaron compensaciones ante el propio emperador Carlos V, defendiendo su participación activa y decisiva en la conquista. Este episodio, conocido como el Juicio de Huexotzinco (1531), evidencia que sus élites no solo combatieron, sino que tomaron conciencia del nuevo orden político y buscaron situarse en él en condiciones de reconocimiento y respeto.

Así, aunque la historiografía suele destacar a Tlaxcala, Huexotzinco fue uno de los pilares discretos pero sólidos sobre los que se sostuvo la empresa de Cortés. Una prueba más de que la conquista no fue una hazaña individual ni exclusivamente española, sino el resultado de una compleja red de alianzas, tensiones y decisiones locales que marcaron la historia de Mesoamérica.

Del agua al fuego: crónica de dos meses decisivos en la conquista de México (25 de abril – 30 de junio de 1521)

Aun podría iniciarse este capítulo un mes antes, en la segunda mitad de marzo, para anotar que Cortés ordenó ahorcar a Xicoténtal el joven.

En marzo de 1521, tuvo lugar en Texcoco, cuando se ultimaban los preparativos para el asedio final a Tenochtitlan.

Desde el primer encuentro entre españoles y tlaxcaltecas, Xicoténcatl había demostrado una actitud combativa. Fue uno de los principales responsables de oponerse militarmente a los invasores antes de que se sellara la alianza. Aunque formalmente se unió a los esfuerzos de Cortés, nunca ocultó su desconfianza hacia los españoles y se mostró crítico con la dependencia creciente de Tlaxcala respecto a los recién llegados.

El detonante de su ejecución fue, según las crónicas, su abandono del campamento español en Texcoco, en un momento clave en que se ensamblaban los bergantines con los que se planeaba atacar la ciudad mexica. Para Cortés, esta deserción equivalía a una traición. Fue detenido, juzgado de forma sumaria y ahorcado públicamente.

El 25 de abril de 1521, en el cauce del río Zahuapan, junto a la ciudad aliada de Tlaxcala, flotaron por primera vez los bergantines construidos bajo la dirección del carpintero Martín López. Aquella jornada, simbólica y técnica a la vez, marcó el inicio de la fase final del cerco a México-Tenochtitlan. Los españoles no sólo habían logrado recomponer su moral tras la Noche Triste; ahora disponían de una flota de guerra fluvial capaz de dominar las aguas del lago, anular los canales y reconfigurar la lógica defensiva de la ciudad mexica.

Desde aquel 25 de abril hasta finales de junio, el enfrentamiento se tornó progresivamente más encarnizado. A los ojos de los cronistas, aquellos días fueron un rosario de asaltos, contra saltos, incendios, hambre y resistencia. El cerco se organizó en tres frentes principales: Pedro de Alvarado atacaba por Tlacopan (Tacuba), Cristóbal de Olid desde Coyoacan y Gonzalo de Sandoval desde Iztapalapa. Cortés, mientras tanto, se reservaba el mando de los bergantines y la supervisión general del avance. Era una estrategia de estrangulamiento progresivo, de cercar la ciudad como una marea lenta pero implacable.

Los mexicas, por su parte, desplegaron una defensa brillante y adaptativa. Aprovecharon el laberinto acuático de su ciudad para tender emboscadas, cortar retiradas y sorprender a sus enemigos con golpes inesperados. A menudo destruían las calzadas tras permitir el paso de los españoles, aislándolos y obligándolos a combatir en inferioridad. Cada puente derrumbado, cada canoa que surgía de la niebla del lago con guerreros dispuestos al abordaje, era un recordatorio de que la victoria no estaba garantizada.

Las condiciones humanas, tanto en un bando como en otro, se deterioraban día a día. Entre los españoles, la disentería, el cansancio y la tensión constante pasaban factura. Las jornadas eran largas, y la ciudad, aparentemente inabarcable. Los aliados indígenas —tlaxcaltecas, huexotzincas, texcocanos— sumaban millares, pero sus ánimos oscilaban con la intensidad del combate. En el lado mexica, el hambre ya comenzaba a hacer estragos entre la población civil, que seguía resistiendo gracias al liderazgo carismático de Cuauhtémoc y a una convicción religiosa profunda: la ciudad debía resistir por mandato de los dioses.

El control de las calzadas era vital. Día tras día, los españoles avanzaban unos metros y eran obligados a retroceder. Las ruinas de los templos incendiados eran a la vez trofeos y tumbas. El lago, antes espejo de la ciudad sagrada, se convertía en fosa común de combatientes. Los mexicas sabían que luchaban por su mundo, y esa conciencia infundía una energía que incluso Cortés reconoció con asombro.

La destrucción de Tenochtitlan: entre la necesidad estratégica y el lamento del conquistador

La caída de Tenochtitlan en agosto de 1521 no solo significó el fin de un poderoso imperio mesoamericano, sino también la ruina física de una ciudad que, en su tiempo, había asombrado a los europeos por su tamaño, organización y belleza. Las fuentes coinciden en que Hernán Cortés no deseaba esta destrucción: soñaba con conquistar una gran capital para convertirla en la joya del nuevo virreinato, no en un montón de ruinas sobre el lago.

Desde su llegada, Cortés mostró una marcada inclinación por la diplomacia, pocos conquistadores en la historia se mostraron tan preocupados por minimizar las bajas de su ejército. Su idea era repetir el modelo aplicado en Tlaxcala: subordinar el poder local, establecer alianzas y convertir al enemigo en vasallo. Intentó aplicar este mismo principio a los mexicas. En sus primeras semanas en Tenochtitlan en 1519, buscó coexistir con Moctezuma, esperando que la supremacía española se asentara con rapidez sin necesidad de guerra abierta. Incluso después del desastre de la Noche Triste, y tras los primeros enfrentamientos abiertos con Cuitláhuac y más tarde Cuauhtémoc, Cortés mantuvo la esperanza de que se pudiera pactar. Su deseo de “vencer sin destruir” aparece en varias de sus cartas a Carlos V.

La resistencia mexica fue tan feroz como inesperada. Si bien muchas ciudades-estado aceptaron la alianza con los españoles, Tenochtitlan y sus aliados más leales —como Tlatelolco— decidieron resistir hasta las últimas consecuencias. Cada propuesta de negociación enviada por Cortés era rechazada por Cuauhtémoc, quien prefirió morir antes que entregar su ciudad. La guerra pasó así de tentativa de ocupación a asedio brutal.

La estrategia final fue devastadora: Cortés dividió sus tropas en brigadas que entraban cada día en la ciudad, luchaban casa por casa y, al retirarse, destruían sistemáticamente lo que quedaba tras de sí. No era por odio o deseo de venganza, sino por una necesidad militar: cada edificio intacto podía servir como fortaleza enemiga el día siguiente. La táctica fue eficaz… y despiadada. En pocas semanas, los canales se llenaron de escombros, los templos ardieron, las plazas quedaron cubiertas de cadáveres. Tenochtitlan, la ciudad de los lagos, de los puentes levadizos, del esplendor azteca, fue reducida a polvo y silencio.

Cortés, según relatan Bernal Díaz y las propias Cartas de Relación, contempló con pesar aquella destrucción. Sabía que se había perdido no solo un botín valioso, sino también una joya urbanística que podría haber sido el centro esplendoroso del imperio hispano en América. No lo había querido así. Pero tampoco podía evitarlo.

Hay un profundo contraste entre su intención y el resultado: no quiso hacer la guerra, pero la guerra le fue impuesta; no quiso destruir, pero la lógica bélica de sus enemigos y la de su propio ejército no ofrecieron alternativa. Esta tensión, entre la voluntad política y la realidad sangrienta, define gran parte de la historia de la conquista.

En este contexto de lucha total, el 30 de junio de 1521 marcaría un punto de inflexión. Pero esos dos meses previos fueron decisivos no sólo en términos militares, sino también humanos y culturales: dos civilizaciones enfrentadas no sólo por el dominio territorial, sino por su concepción del mundo. Fue un duelo de ingenio técnico —bergantines contra canoas—, de táctica —calzadas, acequias, emboscadas—, pero sobre todo, de resistencia espiritual.

Tlatelolco, 30 de junio: una derrota que no supieron aprovechar

Como si el destino quisiera mostrar una cara burlona, otro 30 de junio (de 1521, ahora, un año después del que se llamó «la noche triste») marca una de las jornadas más amargas para Hernán Cortés en el asedio final a Tenochtitlan.

Pongamos como antecedente que Cauhtémoc había decidido traladase al palacio de Yacacolco, en Mexico-Tlatelolco. Los notables de Tlatelolco, querían demostrar que estaban, no a la altura de Tenochtitlan, sino aún por encima y demostraron un ardor e intransigencia fanáticos.

Ese día, el segundo 30 de junio, en pleno asalto al sector de Tlatelolco, los mexicas lograron una de sus últimas y más contundentes victorias. El avance español, que parecía imparable desde el inicio de la campaña, se vio detenido con violencia, y Cortés, junto a sus aliados tlaxcaltecas, sufrió pérdidas significativas.

Las crónicas hablan de una jornada particularmente sangrienta, donde los mexicas demostraron que su moral no estaba quebrada. No solo rechazaron el ataque, sino que consiguieron capturar a numerosos aliados indígenas —algunos de los cuales fueron sacrificados públicamente en las alturas de los templos, a la vista de los españoles, y aun más demoledor para la moral de éstos, también españoles fueron sacrificados–. Esta escena, estremecedora, buscaba no solo aterrorizar, sino desmoralizar a sus enemigos.

Cortés mismo estuvo a punto de morir o ser hecho prisionero. Según algunos testimonios, salvó la vida por muy poco. El desconcierto se apoderó del campamento español, y muchos creyeron que la suerte de la conquista había cambiado.

Y sin embargo… los mexicas no supieron capitalizar esa victoria.

Desde un punto de vista estratégico, aquel triunfo tuvo un valor limitado. No se tradujo en una contraofensiva organizada ni en un repliegue exitoso de las tropas invasoras. En lugar de aprovechar el caos, los mexicas se mantuvieron dentro de sus líneas defensivas. Las razones fueron múltiples: el cerco ya era muy estrecho, los víveres escaseaban, la viruela hacía estragos y la moral de la población civil estaba al límite. Además el número de combatientes varones era tan menguante, por culpa de la viruela, que Cauhtémoc, vistió a mujeres con ropajes de hombres, para que los españoles no advirtieran la merma de guerreros. esto, además de un osada táctica, expone que los mexicas estaban dispuestos a una lucha sin cuartel. Es de justicia igualmente señalar que cualquier insinuación sobre el canibalismo gastronómico de los mexicas, quedó desmentido. En esta situación de hambruna absoluta, con la ciudad llena de cadáveres, los mexicas no se comieron a sus muertos. El canibalismo mexica fue siempre ritual y sólo ritual.

Cortés, por su parte, supo reaccionar. No cayó en el pánico, (como en la primera noche triste). A los pocos días, reorganizó su ofensiva, endureció su estrategia y aprendió a no precipitarse en zonas de combate urbano mal conocidas. Esta derrota, paradójicamente, reforzó su determinación y lo llevó a un cambio de táctica: avanzar lentamente, destruir sistemáticamente los edificios, inutilizar el terreno y aislar cada sector antes de tomarlo.

El 30 de junio en Tlatelolco, así como el 30 de junio de 1520 en la Noche Triste, quedará como un recordatorio de que la conquista no fue una marcha triunfal, sino un proceso lleno de momentos oscuros, errores y derrotas. En ambos casos, los mexicas golpearon con fuerza… pero no con la contundencia necesaria para detener la maquinaria de Cortés.

13 de agosto de 1521: la caída de Tenochtitlan

Durante más de ochenta días, las aguas del lago se llenaron de humo, de escombros y de cadáveres. Las canoas que antes surcaban la superficie en pacífica rutina comercial se transformaron en embarcaciones de guerra, y las grandes calzadas se convirtieron en corredores de muerte. La ciudad más poderosa del Anáhuac, la misma que había deslumbrado a los conquistadores en noviembre de 1519, se apagaba, destruida desde dentro y desde fuera.

Cortés no quería esto. Tal vez lo diga la historia, tal vez lo diga su carta al emperador. Desde su primer contacto con los mexicas había soñado con incorporar el esplendor de Tenochtitlan al imperio de Carlos V. Sabía lo que valía la ciudad, intuía su belleza, entendía —al menos parcialmente— su sofisticación. Quiso conquistar sin hacer guerra. No lo consiguió. Después quiso vencer sin destruir. Tampoco pudo.

La tenaz resistencia mexica desbordó todas las previsiones. En lugar de rendirse, la ciudad se atrincheró. En lugar de quebrarse, se compactó. Cada templo, cada canal, cada calle se convirtió en un frente. Los soldados españoles, apoyados por miles de aliados tlaxcaltecas y huexotzincas, fueron avanzando, sí, pero a costa de destruir todo a su paso. La consigna de «no dejar piedra sobre piedra» se impuso como única forma de supervivencia. Los mexicas, cercados, sin agua potable, sin alimentos y afectados por la viruela, resistían más por dignidad que por esperanza.

Cuauhtémoc, el último tlatoani, encarnó esa resistencia. Joven, audaz, trágico, supo que la caída era inevitable, pero no se rindió antes de tiempo. El 13 de agosto, fue capturado mientras intentaba huir en canoa. Las crónicas afirman que, al ser conducido ante Cortés, pidió ser ejecutado. Prefería la muerte a ver lo que quedaba de su ciudad humillada. Cortés se negó, al menos en ese momento.

Tenochtitlan cayó, pero no por debilidad. Cayó por asfixia, por aislamiento, por el desgaste acumulado durante semanas de combate, y por el peso brutal de la guerra psicológica y material. Nada se salvó. Los templos fueron derribados. Las casas desvalijadas. Los canales cegados. Sobre las ruinas se alzaría más tarde la capital del virreinato de la Nueva España, pero ya nada sería lo mismo. El mundo había cambiado.

Para los vencidos fue el fin de una era. Para los vencedores, el comienzo de una difícil y contradictoria construcción colonial. Para los que lo miramos desde hoy, la caída de Tenochtitlan es uno de esos acontecimientos donde la historia muestra toda su potencia trágica: nadie ganó del todo, nadie perdió sin dejar huella.